ギターやベース、キーボードなど様々な機材の接続に使うシールドケーブルの作り方を解説します。

シールド作りは電気工作ですが感電の心配が一切ないため初心者でも安心してトライできるのでおすすめです。

自作シールドを作れるようになると自分の使いたい長さで作れるため既製品にはないスッキリ感があります。

※シールドの作り方と言いましたがシールドというのは通称のためシールドケーブルはマイクケーブルのことも指しますが、今回はギターなどの楽器用のシールドについて解説します。

シールド作りで用意するもの

シールド作りで必要な道具の一覧です。

必須なもの

- 切り売りのシールドケーブル(おすすめはCANARE GS-6)

- モノラルフォンコネクタ(2個)

- ハンダゴテ

- ハンダ

- カッター

あると便利なもの

- ワイヤーストリッパー

- テスター

- 万力

- フラックス

- ハンダ吸い取り線

上記の全てを揃えるのは結構な金額がかかってしまうのですが何本か作る予定があったり作ったシールドが断線して直したいという方は今後のために全て揃えた方がよいと思います。

ハンダゴテの温度やタイプには様々な種類があるので迷いがちですが、ハンダづけの際に必要な温度は250℃を3秒間なので本来は温度調整できるタイプがいいのですが高額なため安価で手に入る30Wのものを使用しましょう。

シールド作りの前に必ずすること

シールド作りで初心者が1番やりがちなミスとしてキャップを先に通し忘れるということが多いです。

せっかく半田付けが終わったのに再度分解しなければいけないため必ず最初にコネクタのキャップを通しましょう。

キャップを通す際に注意するのが向きにも気をつけましょう。

シールドケーブルの被覆をむく

親指の爪の長さくらいむきます。親指の長さに個人差はありますが先端の長さはあとで調整するのであまり心配せずにむきましょう。

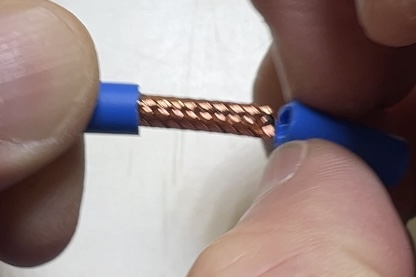

シールドケーブルは何層かに別れていて1番最初のゴムの部分から編み込みの部分までをむきます。この時に気をつけるのがカッターの刃を入れすぎて編み込みの部分を切ってしまうミスです。

ここの編み込みの部分のことをノイズシールドといい外部のノイズから守る盾という意味のシールドでシールドケーブルと言われてます。

何本もの細い線が集まっているものを「より線」といいより線の本数が減ると送れる電気信号をロスしてしまいます。

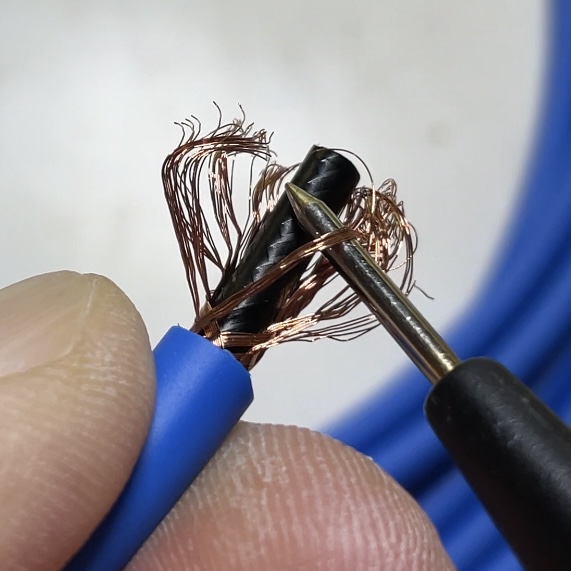

シールド部を解いていく

シールド部の編み込みは交互に折り重なっているため力づくで解こうとすると簡単にちぎれてしまうため先端の細く尖りすぎていない棒で上から解いていきます。

おすすめの棒はテスターのリード棒です。

ほどき方のコツは縦の解くラインを決めて1束ずつ小刻みに揺らしながら解いていきます。

この過程を丁寧にやらないと最終的な仕上がりに影響します。

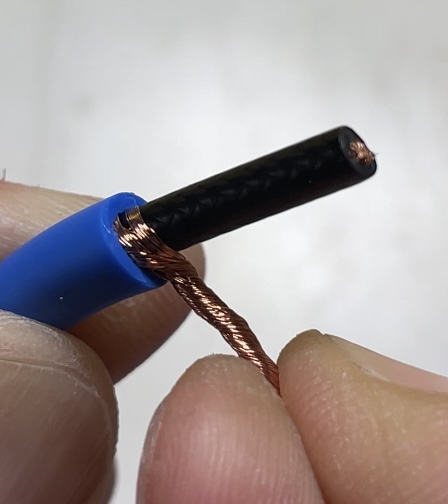

シールド部をまとめて束ねる

解けたシールドがゴムの被覆のところまで到達したあとは解いたラインの反対側にまとめて根本から先端に向かって少し伸ばしながらねじっていきます。

あとでハンダでまとめるためアホ毛のような状態にならないよう一本の棒のようにまとめていきます。

芯線の被覆をむく

シールドに守られているケーブルの中心にある線のことを芯線といいます。

黒い薄皮を最初に根本側からむくのですが中にある芯線の被覆部分に傷が入らないように慎重にむきます。

芯線被覆をむく時はワイヤーストリッパーを使用すると綺麗にむくことができます。

芯線被覆のサイズはケーブルの種類によってまちまちですがCANARE GS-6の場合はAWG18でした。ワイヤーストリッパーの18AWGもしくは1.0mmのところでカットしましょう。

束ねたシールドと芯線にハンダを染み込ませる

いきなりコネクタにハンダづけしようとしてもより線の一部しかつかないためシールドと芯線にハンダを染み込ませて1本の棒のようにします。

ここで万力があるとすごく便利です。

万力にケーブルを固定してシールド、芯線にハンダを吸い込ませていきます。「250℃で3秒間」を意識しましょう。

ハンダづけは温度が高ければいいというわけではなく適切な温度で適切な時間で染み込ませるのを心がけて取り組みましょう。

※温度が高すぎたり、こてを当てる時間が長すぎるとケーブル被覆まで熱が伝わってしまい破損につながってしまいます。

ハンダをつけすぎてしまって垂れている場合

よくあるミスとしてハンダをたくさんつけてしまって本来の導線の太さよりも太くなりすぎたり根本に垂れている場合があります。

つけすぎたハンダはハンダ吸い取り線をつかって回収しましょう。

ハンダ吸い取り線の仕組みは過剰なハンダを「おすそわけ」してもらうイメージです。

つけすぎたハンダのところにハンダ吸い取り線をあててどちらもハンダゴテで熱するとだんだん乗り移っていきます。

コネクタに予備ハンダをのせる

ケーブル側のシールド、芯線にハンダを染み込ませたのと同様にコネクタの端子にもハンダを乗せておき接続を確実にします。

コネクタのハンダも同様に「250℃で3秒間」こちらを守りハンダをのせましょう。

コネクタのケーブルを保持するための輪を少し広げておく

コネクタにケーブルを通してハンダづけしますがハンダづけしたあとにケーブルが引っ張られても断線しないように被覆でケーブルを保持するための輪を少し広げます。

ラジオペンチを閉じた状態で差し込み少し広げるとケーブルが通るサイズになります。広げすぎると金属疲労で折れてしまうのでケーブルが通る程度の開き具合で大丈夫です。

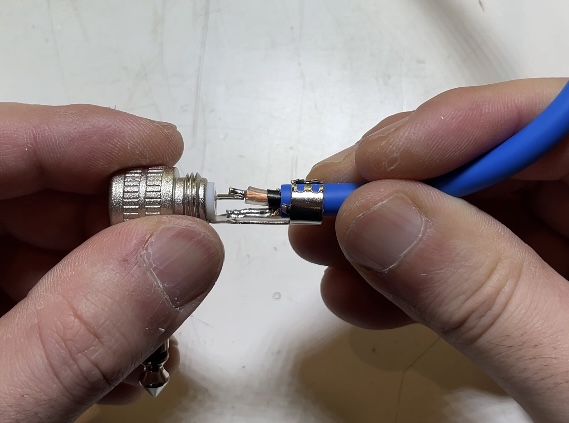

ケーブルとコネクタをハンダづけする

最終段階のケーブルとコネクタの接続ですがコネクタのハンダを乗せる位置にシールド、芯線の長さを切り揃えておきます。被覆を剥きすぎているとねじれの力が加わった時に導線が接触してしまいます。

接触した場合は信号が送られずケーブルの役目を果たさないため適切な長さに揃えましょう。

下にシールド上に芯線をつけるように万力で固定するとやりやすいです。

キャップを取り付ける

半田付けが終わったら最初に通しておいたキャップを元に戻して完成です。

黒い絶縁カバーを上部までしっかり持ってきてその上にコネクタキャップを被せます。

テスターで確認する

通常のテスターやケーブル専用テスターなど様々ありますが、テスターを持っていない方は実際に使って失敗していないか確かめるしかありません。

テスターの導通モードにして先端のチップ同士、スリーブ同士をテスターであてて音が鳴れば正しいです。

もしチップとスリーブの端子にテスターを当てて音が鳴ってしまう場合は接続が間違えているか導線同士が接触しているので確認しましょう。